Postado em

De volta ao centro, de onde nunca saímos

por Raquel Rolnik

Desde pelo menos os anos 1980, disputas de narrativas e planos de intervenção em torno da situação e destino do chamado “centro histórico” de São Paulo ocupam as páginas de jornais, os debates entre especialistas e os discursos e práticas de governos.

De forma muito simplificada e reducionista, podemos sintetizar estas disputas em torno de duas grandes “teses” que alimentam práticas urbanísticas distintas. A primeira é a da “revitalização”: partindo do pressuposto de que o centro passou por um processo de esvaziamento, perdendo populações e atividades econômicas, seriam necessárias intervenções que possibilitassem recuperar essas perdas.

A segunda, que é mais a constatação de uma prática que propriamente uma tese, parte da evidência de que a existência de um grande estoque de prédios, apartamentos e escritórios vazios, aliada ao fato de que a área ganhou máxima acessibilidade por transporte coletivo desde a implantação da rede de metrô e sua integração com os sistemas de ônibus e trens, levou à ocupação desses espaços com moradias e atividades econômicas e culturais populares. Não há dúvida de que existe um recorte de classe (e certamente também racial) nestas duas interpretações dos processos de transformação que, de fato, ocorreram no centro histórico. Esses processos fizeram com que, gradativamente, a região fosse perdendo o papel de centralidade de moradia, comércio, cultura e trabalho para os grupos mais abastados, levando-os a migrar para a região da Paulista e outros bairros em direção ao Sul.

Não há dúvida também de que apartamentos, lojas e escritórios ficaram vazios. Ao não mais conseguir auferir a renda que antes estes espaços lhes propiciavam, seus proprietários os abandonaram, não mais investindo em sua manutenção e preservação e, portanto, levando-os à deterioração física.

As políticas públicas também desempenharam papel importante no destino dessas áreas. Local que mais concentra uma arquitetura e um urbanismo de qualidade em São Paulo, cobrindo várias décadas, estilos e linguagens, o centro histórico foi perdendo prioridade como centralidade cultural e política e foi se transformando, sobretudo a partir dos anos 1970, em grande terminal de transbordo de usuários de transporte coletivo – política pública, aliás, também marcada por um recorte de classe, já que é nesse período que se consolida o automóvel como o meio de mobilidade das classes médias.

Nas últimas décadas, o destino do centro foi sendo delineado a partir da tensão e do conflito entre estas diferentes narrativas e práticas. Por parte dos governos, desde pelo menos os anos 1990, há investimento público em restauro de edificações para abrigar museus, centros culturais e/ou repartições públicas, apostando em (e também promovendo) tentativas de atrair para a região uma população consumidora destes produtos culturais ou trabalhadora destas repartições.

Por outro lado, aumentaram o número de edifícios ocupados por moradia popular e a presença, extremamente dinâmica e viva, de circuitos econômicos e coletivos culturais que ocuparam edificações e espaços públicos.

Muitas vezes, porém, o (des)encontro entre as diferentes práticas explode em conflitos, como o que estamos vendo já há tempos com relação à região da Luz.

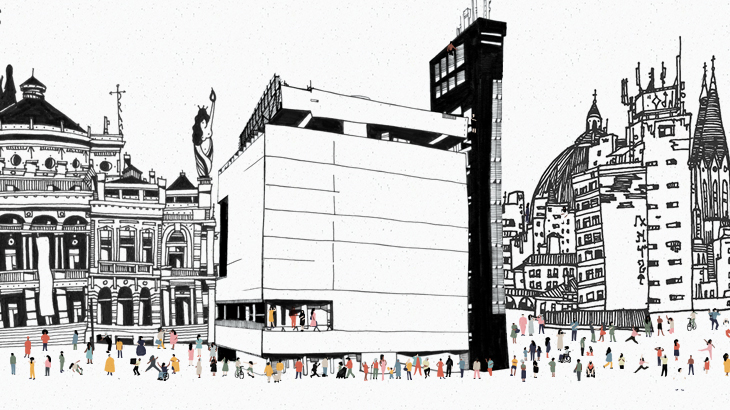

Mas o que a inauguração do SESC 24 de Maio tem a nos dizer sobre esse território em disputa? Muito. Em primeiro lugar, não se trata apenas de “mais um SESC” em São Paulo. Ao retomar uma prática que já esteve presente quando da implantação do eternamente atual projeto de Lina Bo Bardi que ressignificou uma fábrica na Pompeia, esta nova unidade “reinventa” justamente um edifício vazio que abrigava um grande magazine – a Mesbla – e um edifício de escritórios, desta vez, através de mais um projeto ousado de Paulo Mendes da Rocha.

A intervenção transformadora no edifício afirma que não necessariamente precisamos destruir as arquiteturas para dar lugar a novas tecnologias e formas de existir – como desejam aqueles que pretendem demolir quadras inteiras para recepcionar novos produtos imobiliários (sim, estou novamente falando da Luz).

Em segundo lugar, este SESC – como também, aliás, outras unidades – não é apenas mais um espaço de exposições e salas de espetáculo, mas um lugar que se abre à heterogeneidade da vida pública, possibilitando que esta adentre um espaço “privado”, desta vez através de rampas que, continuando o desenho das ruas, dão acesso a seus vários espaços multiuso, voltados para a saúde, o esporte, a cultura e... o estar dos moradores, trabalhadores e transeuntes do centro.

Neste sentido, o SESC acolhe e reafirma a presença dos que vivem hoje na região, confrontando a invisibilidade presente na narrativa que afirma que o centro está “vazio”.

Por fim, ao construir uma piscina de 25 por 25 metros no topo de um edifício preexistente, a obra do SESC demonstra que com arte e audácia é possível reabilitar espaços para acolher a vida, inspirando quem hoje luta por um lugar no centro – popular, heterogêneo, multiclassista, multiétnico, como a cidade de São Paulo merece.

Raquel Rolnik é arquiteta e urbanista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.