Postado em

Aline Bei

ANTÔNIO

sentir pena de algo é enxergar no outro uma miséria que é tua, meu pai dizia

e agora que ele se foi eu morri

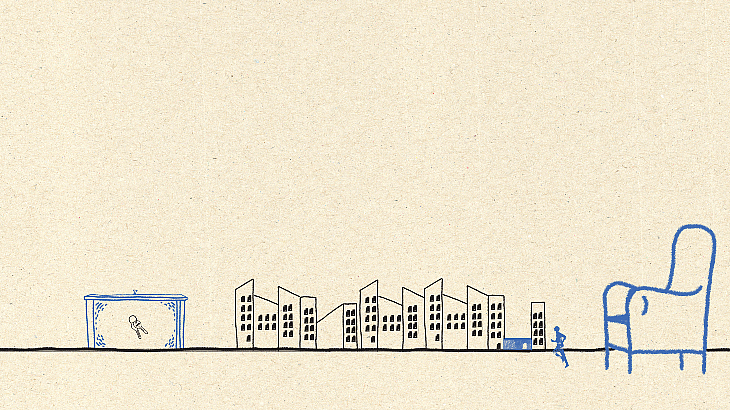

nas pernas, ele que me fazia correr pelo bairro

corpo parado é corpo alvo de doenças do espírito.

nessas corridas, ele gostava de conferir se as casas que não viraram prédio seguiam resistindo como a dele, a mesma que estou agora

enquanto empacoto a multidão de objetos que um morto sempre deixa para trás.

aqui, (pega o taco) neste piso solto de madeira cósmica

reencontro não só a criança que fui

mas também o seu tropeço

que em hora desconhecida perderá os seus vapores

em silêncio, exatamente como as luzes dos fogos de artifício.

meu pai adorava essa casa, se sentava

naquela cadeira azul.

bebia seus vinhos de garrafa densa, nunca me contou de onde tirava aquilo, talvez do fundo

de um navio pirata.

ele enchia o copo, o mesmo do pingado

e me dizia

numa mistura de santo, sambista e filósofo

da sensação de pertencimento que ele lia na boca dos meus primeiros anos

ou de um urso que eu tive chamado Antônio

e que adoeceu, o fiz adoecer de não sei qual enfermidade

só para cuidar dele

como o meu pai cuidava de mim.

não me tornei médica.

nem sou particularmente feliz ao chegar em casa, tirar o meu casaco

e vislumbrar a palidez dos meus olhos enquanto guardo as chaves

na gaveta.

quando morre um pai (encaixa o taco no vão sem piso)

eis o aviso que faltava a respeito da nossa própria morte

um aviso que começa quando você nasce

e que te envolve os ombros quando você tem um filho.

um corpo pode ser uma pedra por anos

pode ser um muro

por longos anos

um corpo pode ser a ponte, pode ser a festa e assim atravessar metade de um século, mas

um corpo não é interminável

um corpo é um corre perigo

o corpo do meu pai – fina luz no vão da porta – escapou

por 75 anos

até que uma gripe se misturou com o frio que ele guardava no peito quando corria as suas manhãs sem blusa. eu também posso morrer disso. posso ser atropelada, posso

me afogar em uma nuvem, morrer de éter, mas por enquanto é o meu pai quem acabou no agora e isto sim é interminável, essa manhã de 84 horas pela casa que é meu pai nos azulejos é meu pai no banheiro fazendo a barba é a sombra

do meu pai menino

fingindo não me ver atrás da porta, é meu pai

atrás da porta

com os seus pés largos

e os seus pontos brancos no canto da boca, o que é isso?

neve, você não sabia? que hálito é feito de neve?

e o olho?

de ovo.

e o cabelo?

eletricidade. não acredita? pois faça um teste, vá

para a frente da televisão.

viu? os Titãs estão te querendo

lá dentro da tela.

ah, o mundo! que você me mostrou, pai, você que nunca teve ciúmes das suas pequenas sensações, ao contrário, você as cantava em qualquer esquina, era terno com as coisas à sua volta, sabia que o ressentimento era líquido

e se você não guardasse o sulco

em um vidro

ele se espalharia pelo corpo

amarrando o voo, devorando frestas.

quando lembro que você não está mais aqui

meu vidro se abre, pai, e se por um instante eu me distraio do meu luto

é porque a sua presença tinha tamanha fibra que ela borra até o seu desaparecimento e

não me diga que não adianta venerar um morto, sei que tampouco adianta venerar um vivo

tudo o que fazemos, o fazemos por nós.

desejo que os seus ossos, pai, tenham encontrado uma boa posição para nutrir a Terra. e que os vermes, ao se alimentarem de sua carne, possam incorporar as suas virtudes

e os que tem asas

que espalhem

o sal desse velho homem pelo mundo

ele que me deu

uma infância de pertencimentos

para que eu assista – cinema no cérebro – o que há de mais fronteiriço com a felicidade

enquanto corro

pelo bairro

morta de pena dos cães.