Postado em

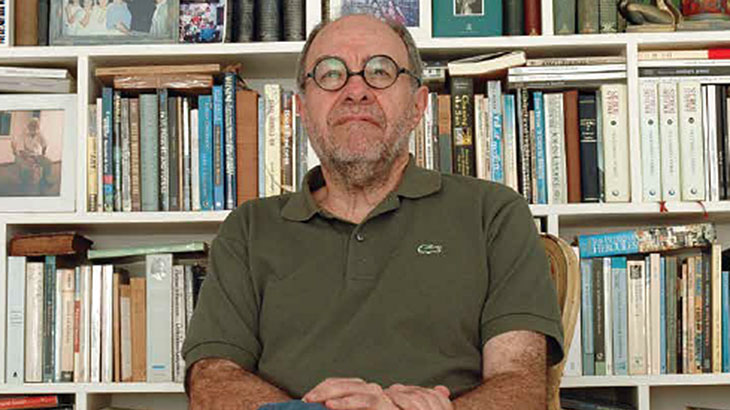

Sérgio Augusto

Com profícua carreira no jornalismo, Sérgio Augusto fez parte das redações mais importantes do país. O início se deu em 1960, quando foi crítico de cinema do jornal Tribuna da Imprensa, do Rio de Janeiro. Atuou nas diferentes frentes do jornalismo, sendo repórter, redator e editor no Correio da Manhã, O Pasquim, Jornal do Brasil, Folha de S.Paulo, além de ter sido colaborador das revistas Veja, Isto É e Bravo!.

Também atua na vertente literária como escritor e organizador de livros. Publicou um ensaio histórico sobre a chanchada (Este Mundo é um Pandeiro. Companhia das Letras, 1989), uma biografia musical de Tom Jobim (Cancioneiro Jobim. Casa da Palavra, 2000), uma história do Botafogo (Entre o Céu e o Inferno. Ediouro, 2004), duas coletâneas de ensaios (Lado B. Record, 2001, e Penas do Ofício. Agir, 2007), organizou e traduziu uma série de cartuns da revista The New Yorker (Desiderata, 2009), e um guia de viagem pela Paris da Geração Perdida (E foram Todos para Paris. Casa da Palavra, 2011).

Atualmente é colunista do jornal O Estado de S. Paulo, nos cadernos Sabático e Aliás. Nesta entrevista para a Revista E, Sérgio Augusto analisa, entre outros assuntos, a posição do jornalismo cultural na imprensa. “Podemos dizer que o jornalismo está curvado à indústria cultural”, diz. “Sem considerar a internet e as inovações tecnológicas, porque antes disso já estava sentindo esse direcionamento do jornalismo cultural para um jornalismo de serviço. Mas só isso é muito pouco, é uma coisa danosa.” Acompanhe os principais trechos.

Tendo em vista a sua experiência como jornalista, o que você acha das mudanças que ocorreram na imprensa do Pasquim, para o qual você colaborou, até os dias atuais?

Podemos dizer que o jornalismo está curvado à indústria cultural. Sem considerar a internet e as inovações tecnológicas, porque antes disso já estava sentindo esse direcionamento do jornalismo cultural para um jornalismo de serviço. Mas só isso é muito pouco, é uma coisa danosa. Esse era um assunto que eu abordava com frequência quando era colunista da revista Bravo!.

O jornalismo cultural calcado no serviço está ultrapassado?

Sim, o caminho é o jornalismo analítico que esteja disponível online também. Se eu, escrevendo um artigo sobre os filmes do Eduardo Coutinho, posso fazer referências a outros filmes por meio de links, clicar e me informar sobre eles, essa é uma possibilidade extraordinária da internet que antes não existia.

A que se deve essa submissão à indústria cultural?

À força da indústria e à preguiça de alguns jornalistas. Falta preparo e discernimento em algumas redações. Por exemplo, quando morre um escritor ou um diretor de cinema. Um caso recente foi quando morreu Gore Vidal [escritor norte-americano, 1925-2012], a chamada de um portal de notícias era: Morreu Gore Vidal, roteirista do filme Calígula. Reduzir o Gore Vidal ao roteiro de um filme, que, aliás, ele repudiava, é falta de informação. Falhas desse tipo acontecem com frequência.

Que fatores conduziram a essa situação?

Acho que é um problema de formação do jornalista e das escolas de má qualidade, tanto nos anos iniciais quanto no [nível] superior. Quando comecei minha carreira, com 18 anos, no jornal Correio da Manhã, na sala ao lado eu encontrava Carlos Heitor Cony [escritor e colunista], Otto Maria Carpeaux [ensaísta e crítico literário, 1900-1978], uma fauna poderosa, e com eles aprendi muito. Sinto falta desse convívio, dessa troca de aprendizado, na imprensa de hoje.

É comum que os jornais e revistas chamem os mesmos artistas para opinar sobre diferentes assuntos. O que acha dessa postura da imprensa?

Acho irresponsável. Nesse caso o Caetano Veloso sempre é citado. Os jornalistas pedem opinião sobre qualquer assunto e ele mesmo brinca com isso, mas não resiste em comentar. Felizmente ele é um cara inteligente e sensível, por isso é tão solicitado.

A situação acontece mais pela vontade do editor ou do próprio artista?

O editor tem culpa, pois as pautas giram em torno desse universo, das mesmas fontes. Antes existia o papel do divulgador, que ficava ali roendo as unhas para que o jornal publicasse uma matéria favorável a um filme, por exemplo. Hoje o jogo se inverteu. Não que fosse maravilhoso quando o jornalista ficava nessa tensão, mas eu não quero ser o dono da verdade quando escrevo um texto crítico, pois o leitor tem que assistir ao filme para construir sua própria opinião.

Qual a importância do Cinema Novo na cinematografia brasileira?

Muitos criticam o Cinema Novo, mas existia uma cumplicidade enorme, conhecíamos os cineastas, havia um projeto de cinema brasileiro. Não que fôssemos condescendentes, mas víamos com certa simpatia, até reconheço que elogiei demais cineastas que não deveria, mas acho que esses problemas pioraram, pois houve o aumento da produção de filmes. Vivenciei uma época em que tínhamos aquela desculpa da falta de infraestrutura, que já não pode ser usada, porque a TV Globo conseguiu criar uma indústria junto com um mercado de atores e técnicos que puderam continuar trabalhando no país.

Passados vários anos da morte de Glauber Rocha [1939-1981], ele ainda divide opiniões. Alguns o endeusam, outros o acham um baita chato. Qual a relevância da obra produzida por ele?

O Glauber era um grande agitador cultural, um cineasta muito criativo, mas houve uma época complicada. Diziam que ele era muito avançado e que não conseguíamos acompanhar o raciocínio dele, o que pode ser visto com certo exagero. Deus e o Diabo na Terra do Sol tinha uma grandeza, momentos de grandes sacadas, embora seja um filme de quem ainda não sabia filmar direito. Isso me lembra Jean-Luc Godard [cineasta e principal nome da Nouvelle Vague, movimento artístico do cinema francês] do início de carreira, transformando os chamados erros gramaticais em coisas criativas. Ficava um caos visual, uma sensação de alucinação fantástica. Gosto muito de Terra em Transe; é um filme caótico que dribla a censura e aborda o problema da ditadura no Brasil, é muito bem realizado. Gostei muito da fotografia e do aspecto visual de O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Glauber estava sempre atrás de projetos irrealistas, o que acabou refletindo em seus filmes. No final da carreira, o cinema dele foi se fechando em vez de se abrir.

Acredita que haja uma condescendência por parte da crítica ao avaliar filmes brasileiros? Não há uma simpatia mais do que explícita no momento da avaliação?

Sim, existe. Também acho que há festivais de cinema demais no país. O insuspeito Bruno Barreto afirma que há diretores demais no Brasil. Estão todos dirigindo, é como escrever livros, todos agora são memorialistas. Quanto mais festival de cinema tem, mais você circula com os cineastas, e a troca de experiências que podia ser ótima, com pessoas pensando e fazendo cinema brasileiro, o que de alguma forma existiu no Cinema Novo, acabou, pois não temos espaço para isso. Há algumas revistas de cinema, mas os jornais não oferecem mais espaço para essa discussão.

Nem no destaque dado às estreias do cinema nos jornais? O que diminuiu foi a qualidade dos textos ou a criticidade?

Não adianta dar espaço se não tem um pensamento crítico que embase o que está escrito, uma reflexão que seja feita sem sombra de corporativismo ou coleguismo. Eu já fiz criticas negativas para filmes do Paulo César Saraceni, Ruy Guerra, Walter Hugo Khouri e eles me trataram normalmente; não porque esperavam que eu elogiasse o próximo, mas porque eram pessoas elegantes, que entendiam que não era nada pessoal. Já outros não, grandes amigos cineastas ficaram bravos comigo devido a críticas que escrevi.

Ainda há espaço para criticar uma obra? Não se caminha para uma grande contemporização?

O problema é quem exerça essa função com qualidade e tenha coragem para dizer que o filme é ruim. Os últimos comentários que li sobre o cinema brasileiro foram de pessoas que não trabalham com crítica de arte, não exercem a crítica militante. Por exemplo, Jean-Claude Bernardet [teórico, crítico e autor de livros sobre cinema], que é uma pessoa amiga do cinema nacional, mencionou em um artigo que o cinema argentino quando acerta é melhor do que brasileiro. Uma afirmação verdadeira para mim também.

E como os argentinos alcançaram essa comentada qualidade cinematográfica?

A cinematografia argentina e a brasileira caminham juntas e têm histórias parecidas. Mesmo sem a ajuda de organizações como a Globo Filmes, por exemplo, conseguiram ter um aparato técnico de alto nível e aliam isso a histórias bem contadas.

A qualidade do trabalho dos roteiristas brasileiros é reconhecida e os mais renomados são disputados no mercado.

Há um problema nessa questão dos roteiros, pois, se por um lado temos roteiros bem elaborados, por outro vemos um mercado que exige repetição de fórmulas. Olhe as produções da Globo Filmes, que são feitas à base de fórmulas, ou seja, basta um filme fazer sucesso para ocorrerem as continuações. O cinema brasileiro está muito parecido com o que já existe na televisão, usando os mesmos atores e reaproveitando as histórias.

Há alguma produção recente que mereça destaque?

Fora os documentários do João Moreira Salles, que são excelentes, gostei dos filmes do Beto Brant, do Cao Hamburger, em especial Quando meus Pais Saíram de Férias. Um que me instigou pela narração foi O Céu de Suely, de Karim Aïnouz. Mas fora os documentários do Eduardo Coutinho e do João Moreira Salles não há nada que tenha me impactado recentemente.

Qual o motivo de os documentaristas brasileiros merecerem toda essa atenção?

Sobretudo o talento, a maneira de narrar a realidade. O Eduardo Coutinho, que, aliás, era um grande crítico de cinema, teve a história do primeiro Cabra Marcado para Morrer, na qual deu a volta por cima. O filme ganhou uma transcendência a partir da proibição, da truculência da ditadura militar. É uma característica da imaginação fértil e da inteligência superior do Coutinho. Ele escolhe um tema e nós pensamos que não poderia ser feito de outra forma, só da maneira que ele fez. Isso caracteriza um grande diretor.

Com a internet, como ficou o seu universo de trabalho, de pesquisa?

Antes eu frequentava bancas de jornal e parecia que estava em uma catedral, olhava e admirava. Hoje eu passo em banca e nem olho, não compro quase mais nada impresso, a não ser as publicações de que eu tenho assinatura, como a New Yorker. A tecnologia facilitou até a vida do meu computador, porque antes eu procurava o arquivo que me interessava, abria uma pastinha, colocava os artigos, transformava em Word. Isso com o tempo vai consumindo o HD, hoje vai tudo para as nuvens, para os bancos de dados.

Há fundamento em afirmar que o jornalismo cultural ficou chato?

Chato, sobretudo porque sem muita imaginação, atrelado demais ao que estão lançando no mercado e à pressão ou à lábia dos divulgadores. Já foi diferente. Houve um tempo em que as capas dos cadernos de cultura ou de variedades guardavam uma diferença entre si, concorriam de forma diferente, não destacavam os mesmos shows, os mesmos filmes, os mesmos livros, como hoje, tediosamente, acontece, como se todos fossem pautados por uma mesma pessoa. Em 1964, quando eu era editor do Segundo Caderno do Correio da Manhã, tendo à minha disposição uma primeira página limpinha, sem publicidade, não pensei duas vezes entre ocupá-la com umas fotos maravilhosas de leões africanos, que acabara de receber, creio que da Magnum, e dar força a um show musical sem pedigree que estava estreando na zona sul do Rio. Distribuí as fotos na página, escrevi um texto sobre a magnificência dos felinos e sua importância na cultura ocidental, e, à guisa de título, declinei a palavra leão em latim (Leo, leonis...) e estampei-a na vertical, no canto da página. Hoje, se eu fizesse isso, seria demitido – ou, no mínimo, tachado de louco pelo editor chefe. A capa com os leões, diga-se, fez o maior sucesso.

O jornalismo feito no Brasil ainda continua com a síndrome do cachorro vira-lata? Tudo que é feito fora do país tem mais destaque do que a produção nacional?

Acho que sim, embora tenha menos do que antigamente. Não tivemos complexo de vira-lata com música brasileira, muito pelo contrário. No caso do cinema, prefiro destacar um bom filme brasileiro do que colocar o filme do Batman na capa, mas quem vai conseguir tirar o Batman da capa do caderno de cultura?

Você passou por momentos capitais no jornalismo. Como foram essas épocas diferentes, com modos diferentes de fazer jornalismo?

Eu era um garoto quando comecei na redação do Correio da Manhã. Era um espaço maravilhoso, tinha circulação nacional, tive a sorte de estar lá. Já O Pasquim, era um prêmio fazê-lo, uma liberdade total. Depois eu o acumulei com o Opinião, que era uma coisa mais séria, diferente, mas enriquecedora. Estava num tripé: a Veja, na qual eu trabalhava com cinema e literatura, o Opinião e O Pasquim, coisas diferentes e que se complementavam. Havia momentos em que eu olhava para o Millôr [Fernandes, jornalista, escritor e cartunista, 1923-2012] e brincava dizendo: “Eu sou mais censurado que você”. Trabalhei muito, mas foi uma coisa tão rica e maravilhosa que repetiria.

Você costuma ler jornal impresso ou na internet? Acompanha as colunas de quais jornalistas?

Impresso, pouca coisa. Costumo ler jornal na internet. Acompanho o Luís Fernando Veríssimo, a Lúcia Guimarães, Milton Hatoum, Humberto Werneck. O engraçado é que eu leio muito mais economia e política do que cultura nas publicações nacionais.

Na sua opinião, quem se destaca na literatura contemporânea brasileira?

Há escritores interessantes, como o Michel Laub. Meus autores brasileiros preferidos são Milton Hatoum e Cristóvão Tezza.