Postado em

O lixo que está no espaço

por Nilza Bellini

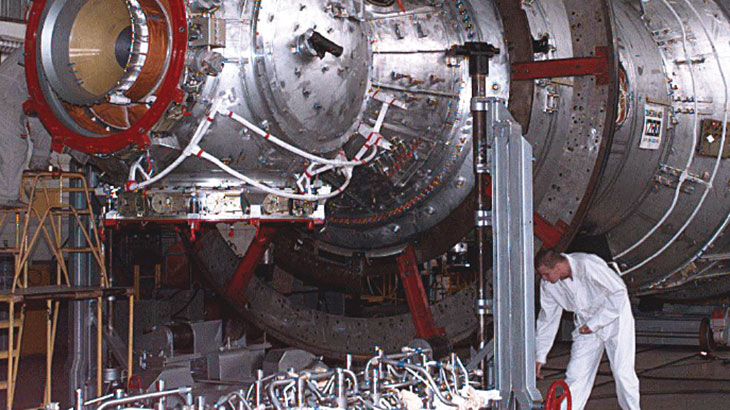

Lixo pode cair do céu? Pode! Dados científicos de origem americana revelam que perto de 200 objetos maiores que uma bola de basquete, produzidos pelo homem e colocados no espaço em épocas distintas, reentram na atmosfera da Terra a cada ano. Foi um deles que, no final de fevereiro, despencou sobre a pequena Anapurus, cidade maranhense de 14 mil habitantes. Era uma esfera metálica de 30 quilos, uma das peças que restaram do Ariane 4, foguete disparado em 1997 da base de Kourou, na Guiana Francesa, com a finalidade de colocar em órbita sondas de comunicação utilizadas pela Tailândia e pelo Japão. A previsão sobre a queda dos restos desse veículo lançador de satélites apontava aquele local e dia aproximados. Eles poderiam ter-se desintegrado completamente ao ingressar na atmosfera, mas não foi o que se viu. Nem sempre o atrito causado pela reentrada transforma completamente em pó o que vem lá de cima, e por isso grandes peças podem chegar quase inteiras aqui embaixo.

São tantos os objetos que vagueiam soltos no espaço que, nos gráficos projetados pela Agência Espacial Americana (Nasa, na sigla em inglês), eles parecem formar uma nuvem poluente em torno do planeta. O engenheiro Petrônio Noronha de Souza, diretor do Laboratório de Integração e Testes (LIT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em São José dos Campos, explica o que é, de onde vem e para onde vai todo esse lixo. “São objetos da engenharia espacial que deixaram de desempenhar função útil, restos de foguetes, partes microscópicas ou com toneladas de peso de um satélite, nave ou estação espacial. Podem cair na Terra ou ficar para sempre em órbita”, elucida.

Ele ressalta que, de acordo com centros de estudos asiáticos, americanos e europeus, o risco de os detritos colidirem com foguetes, satélites ativos ou naves tripuladas é grande. A chance, porém, de que essa sucata atinja uma cidade é reduzidíssima, mesmo porque 71% do planeta é composto de mares e oceanos ou extensas regiões desabitadas, como a Amazônia e a Sibéria. A Nasa calcula em uma em 1 trilhão a possibilidade de uma pessoa ser atingida por um desses restos, tanto que nunca ocorreram relatos do gênero.

Petrônio de Souza conta que, desde o início da corrida espacial, foram recuperados detritos de naves e satélites em diferentes pontos, como na África, na Austrália e nos Estados Unidos. O satélite americano Upper Atmosphere Research Satellite (Uars), que esteve por mais de 20 anos em órbita, causou preocupação antes de partir-se em 26 pedaços e cair, em setembro de 2011, numa área remota do Pacífico.

Boa parte dos fragmentos desses engenhos catapultados pelo homem e originários das mais de 4,6 mil missões espaciais realizadas a partir 1957 está em órbita não planejada. As agências espaciais calculam a existência de mais de 22 mil pedaços maiores que uma bola de beisebol, mais de 500 mil de até 10 centímetros e dezenas de milhões de partículas menores que 1 centímetro circulando livres ao redor da Terra. Recentemente, a Nasa identificou cerca de 70 mil novos detritos de 2 centímetros, espalhados numa altitude entre 850 e 1.000 quilômetros. Imagina-se que sejam pedaços congelados do combustível de reatores nucleares dos satélites soviéticos Rorsat – lançados entre 1967 e 1988 para monitorar a Otan e navios mercantes –, que estariam vazando.

Tempestade solar

A velocidade desses fragmentos, em relação a uma espaçonave em órbita baixa, pode ultrapassar os 40 mil quilômetros por hora. É possível imaginar, assim, o estrago que podem provocar caso colidam, por exemplo, com uma nave, um satélite ou mesmo a Estação Espacial Internacional (ISS). Em abril último, quando a Rússia lançou a nave Progress em direção à ISS com a missão de entregar 2,5 toneladas de carga em água, alimentos e componentes para os astronautas, a preocupação maior era justamente evitar um choque com os detritos espaciais. Nos 12 meses anteriores, a ISS precisou fazer cinco manobras arriscadas para não colidir com restos de foguetes e satélites, um número excepcional porque o alerta de choque vinha ocorrendo apenas uma vez por ano. A causa dessa anormalidade foi atribuída às tempestades solares. “Elas aquecem a atmosfera da Terra, que fica expandida”, explica o engenheiro Antonio Fernando Bertachini de Almeida Prado, do Inpe. “O fenômeno interfere na queda dos objetos”, explica. E esclarece que os satélites orbitam graças ao equilíbrio entre três forças: a gravidade, o arrasto da atmosfera e a força centrífuga, relacionada com a velocidade do objeto. Com a atmosfera expandida, aumenta o arrasto atmosférico (força de atrito que reduz a velocidade porque age no sentido contrário ao movimento) em altitudes como aquela em que a ISS orbita.

A quantidade de partículas e peças soltas no ar cresceu muito em 2007, depois de uma ação explosiva e propositada: como parte de seus testes de arma antissatélite, a China destruiu um antigo satélite com um míssil. Em consequência, mais de 1 milhão de cacos de 1 milímetro e mais de 35 mil de 1 centímetro acabaram se espalhando no céu a 850 quilômetros de altitude. E há o registro, em 2009, de um outro episódio notável: a colisão acidental, 780 quilômetros acima da Sibéria, na Rússia, do satélite americano Iridium 33 com o satélite militar russo desativado Cosmos 2251.

Petrônio Souza observa que todo esse lixo é medido por radares, telescópios ópticos e espaciais e pela análise dos veículos que regressam à Terra. É muito entulho. A massa total estimada ultrapassa 5,5 mil toneladas. Nos Estados Unidos, foi criado em 1997 o Nasa Orbital Debris Program Office para planejar estratégias de reentradas, calcular rotas e data das quedas de toda essa sucata, além de vigiar meteoroides. O centro mapeia todos os destroços recuperados desde o início da corrida espacial e que caíram de modo controlado ou não. Em 1979, a estação espacial americana Skylab, descontrolada, veio abaixo e explodiu durante a queda, despejando um número não calculado de detritos sobre a Austrália.

O pior ainda pode estar por acontecer. Fala-se em dificuldades no embate a esses riscos nas próximas décadas caso o acúmulo do lixo espacial não seja controlado. É comum a desobediência às normas de boas práticas capazes de prevenir ou minimizar acidentes de monta por parte de empresas privadas e países envolvidos na construção e no lançamento de satélites. Décio Castilho Ceballos, coordenador de planejamento do Inpe, alerta para a importância da prevenção também no tocante à poluição causada pelos foguetes no instante do lançamento. “O risco, nesse momento, é mais significativo do que no retorno”, ele diz. E explica que muitos foguetes utilizam combustível tóxico ou nuclear e, se algo sair errado, a região onde vierem a cair se tornará inabitável.

Cenário dramático

Os cerca de 900 satélites atualmente ativos, usados em diferentes aplicações, irão um dia virar lixo. E ainda existe a hipótese, elaborada por um dos físicos da Nasa, da ocorrência da Síndrome de Kessler, fenômeno resultante do choque em cascata de detritos, situação que poderia levar à formação de um cinturão de lixo em torno do planeta, inviabilizando o uso do espaço para o lançamento de satélites. “Esse é um cenário dramático”, diz Petrônio de Souza.

O fato é que o mundo não pode mais prescindir dos satélites. Defeitos nessas máquinas ou a desativação de seus serviços são uma ameaça a uma enorme gama de atividades comerciais hoje dependentes da tecnologia espacial. Portanto, sobram razões para preocupação. “Um objeto de apenas 1 centímetro pode desativar um satélite, e um de 10 centímetros pode simplesmente despedaçá-lo”, afirma José Monserrat Filho, chefe da Assessoria de Cooperação Internacional da Agência Espacial Brasileira (AEB). Uma lasca de tinta do tamanho de um grão de sal pode abrir uma cratera no vidro da janela de uma nave e levar a seu estilhaçamento durante a reentrada na atmosfera. Vale acentuar aqui que o custo financeiro de um satélite depende de sua finalidade, mas é sempre alto. Por exemplo: a construção e o lançamento do satélite geoestacionário brasileiro, projeto previsto para os próximos anos, estão orçados em R$ 750 milhões.

Castilho Ceballos explica que são três as órbitas ocupadas pelos satélites: geoestacionária, intermediária e baixa. A cerca de 36 mil quilômetros de altitude, sobre a linha do Equador, a órbita geoestacionária é a ideal para satélites meteorológicos e de comunicações: como nessa altitude o período da órbita circular é igual ao de rotação do planeta, eles ficam parados sobre um ponto fixo na Terra, e assim é possível apontar-lhes antenas e captar sinais sem dificuldades. Nela orbitam, hoje, em torno de 400 satélites de diferentes nacionalidades. Quando o combustível acaba, esses satélites saem do ângulo planejado. Por isso, existem atualmente dispositivos capazes de empurrá-los quilômetros acima, para uma área chamada órbita-cemitério, onde não existe risco de colisão com satélites em atividade.

Na órbita intermediária fica a constelação dos 24 satélites GPS, além de algumas sondas para estudos científicos. Complexa, ela se estende numa faixa entre 2 mil e 26 mil quilômetros de altitude, onde se localiza o Cinturão Interno de Van Allen, com incontáveis partículas de alta energia e assim batizado em homenagem a seu descobridor. A radiação, causada pela colisão entre raios cósmicos, átomos e moléculas da atmosfera terrestre, faz dessa órbita uma região espacial inóspita. Porém, os trechos chamados de “janelas de conforto ambiental”, onde estão os GPS, originalmente lançados com finalidade militar, tornaram-na utilizável, mesmo que em menor escala. Os satélites e sondas da órbita intermediária deverão ficar por centenas de anos no espaço.

Já a órbita baixa tem uma característica peculiar: os satélites que vagueiam em seu espaço, sobretudo aqueles posicionados a uma altitude de até 400 quilômetros (a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro), acabam por cair gradualmente, ao esgotar-se o combustível de seus motores de correção de órbita (minifoguetes usados para empurrá-los, quando há perda de energia cinética devido ao arrasto). Poucos resistem mais que seis meses no ar. Nessa órbita ficam os satélites mais simples e fáceis de operar, como os de observação e coleta de dados. Essa é uma altitude que leva desvantagem: como os satélites que orbitam ali são móveis, os sinais de comunicação que emitem também são difíceis de captar e as faixas de emissão desses sinais podem ficar congestionadas. Esses objetos navegam à velocidade aproximada de 30 mil quilômetros por hora. Como uma volta completa no planeta soma cerca 40 mil quilômetros, eles passam várias vezes pelo mesmo ponto num único dia.

Custo proibitivo

A Estação Espacial Internacional fica na órbita baixa, entre 340 e 353 quilômetros de altitude, teoricamente uma região limpa, por causa do arrasto atmosférico. Mesmo assim, é grande a possibilidade de a ISS ser atingida, como ficou comprovado pelas manobras a que teve de ser submetida. Nas órbitas abaixo de 300 quilômetros não navegam satélites, pois elas são instáveis devido à densidade atmosférica. Ainda na órbita baixa, de 400 até 1.000 quilômetros, a quantidade de resíduos cresce e eles demoram mais para cair, sobretudo porque, quanto maior for a altitude, mais rarefeita é a atmosfera e menor o potencial de arrasto atmosférico. As maiores concentrações de lixo se encontram a altitudes que giram em torno de 850 quilômetros, onde o tempo de queda pode demorar décadas. Acima de 1.000 quilômetros, o entulho circula impassível por um século ou mais.

Não existe uma tecnologia especialmente desenvolvida para retirar o lixo espacial de circulação. Qualquer iniciativa com esse objetivo apresentaria um custo proibitivo, a despeito do anúncio de algumas ideias, como a da construção de um satélite limpador, da criação de um sistema de redes, da instalação de canhões de laser desintegradores e da nave não tripulada com braços robóticos, indicada para coletar grandes peças. Na década de 1980, a European Space Agency (ESA) criou um grupo especial para estudar e analisar o assunto. O grupo evoluiu para um programa específico, o Space Situational Awareness (SSA), destinado a prevenir e avaliar riscos. Até recentemente, o acesso da ESA às informações sobre o que acontecia no espaço, como os alertas sobre possíveis colisões entre seus satélites e lixo espacial, dependia de fontes não europeias.

A preocupação com detritos também move o Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (IADC), fórum intergovernamental que objetiva coordenar mundialmente as atividades relacionadas ao lixo espacial de origem humana e natural. O IADC congrega 12 agências baseadas em vários países, como Alemanha, Canadá, China, Índia, Japão, Rússia, além da própria ESA. Monserrat Filho destaca que a questão tem sido debatida ainda dentro do Comitê das Nações Unidas sobre o Uso Pacífico do Espaço Exterior (Copuos), o qual é constituído por dois subcomitês, um técnico e um jurídico. Dentre estes, apenas o técnico-científico aprova diretrizes para a redução dos detritos espaciais. O subcomitê jurídico, sem reconhecimento de países-membros como os Estados Unidos, Japão, França e Rússia, não tem poder legal para aprovar um tratado internacional.

Essa ausência de legislação sobre o tema incomoda muito a Monserrat. A seu ver, enquanto não forem estabelecidas normas jurídicas capazes de penalizar o país que sair da linha, não teremos um espaço seguro. “Se isso não acontecer, existe mesmo o perigo da instalação de armas na órbita da Terra”, ele prenuncia. Na opinião do chefe da Assessoria de Cooperação Internacional da AEB, “as recomendações técnicas do Copuos, de cumprimento voluntário, têm diretrizes genéricas e imprecisas”. Ele lamenta que a questão siga sem definição jurídica internacional. “Faltam detalhes essenciais sobre o modus operandi, os direitos e as obrigações, e a definição das responsabilidades por violação de regras”, observa.

Leis nacionais sobre o tema são comuns. Nos Estados Unidos, a Nasa elaborou os Procedural Requirements for Limiting Orbital Debris, uma diretriz política e legal para mitigar riscos e estabelecer padrões. As normas da Nasa determinam responsabilidades organizacionais e individuais capazes de disciplinar, também, as empresas privadas da indústria espacial americana. Seus requisitos incluem avaliações de rotina para todas as naves, notificação imediata de geração de detritos, preparação e manutenção formal do final de missões, além de estratégias de eliminação dos veículos em operação ao redor da Lua e de Marte, por exemplo. Elas determinam também o tempo que uma nave espacial vai poder permanecer no espaço: não mais que 25 anos após o fim da missão, ou 30 anos depois do lançamento. Monserrat observa que essas leis podem até acabar se tornando referência para o problema dos detritos. “Porém, não deveria ser assim, porque o lixo espacial é uma questão planetária, que, portanto, deve ser decidida por todos”, argumenta.

É consenso entre técnicos e cientistas, no entanto, que as normas propostas pelos Estados Unidos e por outras nações atuantes no espaço ainda são as mais eficazes já elaboradas com o intento de reduzir significativamente, nos próximos anos, os riscos representados pelo lixo que gira ao redor da Terra. Tecnologia capaz de solucionar parte do problema já existe, como demonstram os instrumentos destinados à queda controlada e os mecanismos de mergulho ou manobra para órbitas-cemitério. Contudo, ela é cara e pode onerar os programas espaciais em andamento, levando muitos países, inclusive o Brasil, a pensar várias vezes antes de colocar dinheiro adicional para implantá-la em seus projetos. “Enquanto normas jurídicas internacionais não forem definidas, as responsabilidades pelo lixo já produzido devem ser proporcionais ao número de satélites que cada país tem no espaço”, destaca Monserrat, afirmando que quem tem mais deve arcar com os maiores custos.