Postado em

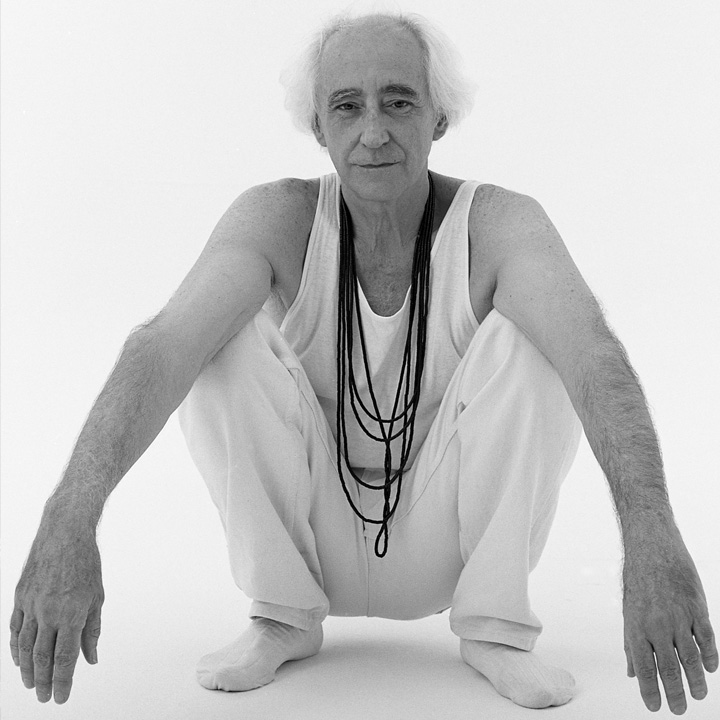

“Eu não sou de resistir, eu sou de reexistir”

Nascido em Araraquara, em 1937, o jovem José Celso Martinez Corrêa descobriu cedo sua vocação para as artes. Fez aulas de piano na escola, mas a rigidez e repreensão de sua professora levaram-no logo a desistir da música. Anos mais tarde, empinando pipa, teve inspiração para escrever sua primeira peça, Vento Forte Para Um Papagaio Subir, em 1958, mesmo ano em que fundou o grupo Teatro Oficina Uzyna Uzona. A partir de então, o estudante da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, enveredou para o teatro e se firmou como um dos principais encenadores da década de 1960.

Zé Celso subiu ao palco na montagem de Pequenos Burgueses (1963), O Rei da Vela (1967), de Oswald de Andrade, Roda Viva (1968), com trilha sonora de Chico Buarque, entre tantas outras peças; Ao enfrentar problemas com a censura, durante a ditadura militar em 1974 foi preso e exilado em Portugal, onde gravou o documentário O parto, sobre a Revolução dos Cravos. Ainda longe de casa, na África, filmou Vinte e Cinco, sobre a independência de Moçambique.

De volta ao Brasil, em 1978, mante-se na vanguarda teatral, lutando para manter aberto seu Teatro Oficina, cuja construção foi tombada em 1982 e reinaugurada em 1993, com a estreia de Ham-Let. Os vários prêmios recebidos em seis décadas de carreira confirmam a importância do dramaturgo para o teatro brasileiro. Aos oitenta anos, Zé Celso segue ativo e atento, em constante transformação, sem resistir, mas reexistindo na vida e nos palcos, espaço que considera naturalmente uma extensão de seu corpo.

Você já foi chamado de entidade, louco e revolucionário. Quem é Zé Celso?

É algo que me perguntam muito. A gente nunca sabe quem é. Eu estou num momento em que sou revisionado inteiramente, mesmo sem querer. A velhice é uma coisa maravilhosa do ponto de vista da percepção. A mudança é permanente. A gente é uma coisa que se movimenta juntamente com tudo.

Você recebeu o título de Exú Senhor das Artes Cênicas. Como aconteceu?

Foi Mãe Estela da Bahia que me deu. Ela tinha 80 anos quando assistiu à peça Os Sertões, de pé, e ficou pilhada quando viu a importância que tem a cultura africana dentro do nosso trabalho, assim como a indígena, a pop, e toda a antropofagia. Depois, houve um congresso internacional de candomblé no terreiro dela, na Bahia, em que o Juca Ferreira, ecologista e ambientalista, recebeu o título de Príncipe das Florestas, Oxóssi. E a mim, foi dado o título de Exú Senhor das Artes Cênicas. O Exú é um intermediário entre o céu e terra é um Xamã das artes Cênicas. Ela me definiu muito melhor do que qualquer um.

Como descobriu que sua profissão seria a arte?

Descobri quando tive um papagaio, o Imperador do Espaço. Ele caiu muito longe, molhado. No dia seguinte, o sol forte de Araraquara o rasgou. Em seguida, bateu um vento forte e o papel voou. Nesse momento, fui para o violão e escrevi uma música assim “Eu hoje vou sair pro vento, vou até o firmamento, vou ver a terra a brilhar, brilhar...” Depois fui para a máquina de datilografia e escrevi uma peça em 40 minutos, chamada Vento Forte Para Um Papagaio Subir. Foi aí que eu falei: é isso! A peça estreou em um teatro chamado Novos Comediantes. Em três dias, fomos consagrados.

“É engraçado que minha geração foi chamada de contracultura. Mas quem é “contra-a-cultura” são eles.”

O que o teatro, as artes e a cultura representam para você?

O teatro é meu corpo. É o espaço onde eu posso e faço o que quero e levo para qualquer lugar. Hoje, com mais dificuldade, por causa dessa situação econômica imposta, com repressão total à cultura – que inclusive saiu dos programas dos candidatos políticos, ninguém mais sabe o que é. É engraçado que minha geração foi chamada de contracultura. Mas quem é “contra-a-cultura” são eles. Eles têm medo da liberdade, da arte e da criação. Têm medo de tudo. Precisam criar um bode expiatório, culpar alguém para fugir do embate real, o embate descarado entre as pessoas que estão por baixo e por cima economicamente, querendo que a gente aceite o mundo do jeito que eles pensam. Para eles, nós não temos valor nenhum. Somos coisa para jogar fora.

E qual é o papel do artista?

No teatro, a nossa função é virar tudo do avesso. A função do artista é se comunicar com toda a humanidade que está ali, ao vivo, para vê-lo. Sem exceção. É fazer perceber tanto a direita quanto a esquerda. O teatro é um espaço onde se exerce uma cosmopolítica. Ele tem que incorporar tudo: ciências, artes plásticas, literatura, religiões, bruxaria e nenhuma igreja. Porque aqui é um terreiro eletrônico. E para você perceber isso tem que se libertar de uma série de preconceitos conservadores, da ditadura da lógica e da cultura ocidental capitalista cristã. Ela tem um formato para fazer a cabeça. É isso que o teatro desfaz.

A arte tem poder político?

A arte tem um poder transpolítico. Ela exerce seu poder exprimindo com liberdade e expressando aquilo que o corpo que está sendo maltratado sente e não quer sentir. Mas todo ser humano tem poder político. Desde que ele perceba, mas não se deixe prender. Senão a gente não se ajuda e não derruba esse golpe, inclusive.

Você acha que a sociedade está mais careta?

Claro. Eles não admitem outro estado que não seja o careta. Minha geração conheceu Oswald de Andrade, encenou o Rei da Vela, fez o movimento da Tropicália e descolonizou o Brasil. Trouxe os rituais africanos, indígenas, gurus, a música pop, o teatro de revista, a rádio nacional, as coisas cafonas e misturou tudo que estava reprimido. E agora com esse golpe temos uma imposição de retrocesso. Uma luta de classes que vem de cima para baixo.

Como você vê o cenário atual?

Tenho a percepção de que o mundo tem uma doença enorme que é causada pelo que chamamos progresso, com cifrões ilimitados, mas que não levam a nada. De repente, você se remete a uma peça de dois mil anos como As Bacantes, e ela fala ainda hoje. Tem alguma coisa que existe no ar, uma repressão. O problema de tudo não é a sociedade. É o dinheiro, o capitalismo rentista que criou o momento de maior desigualdade na história. Depois de 1964, houve um retrocesso enorme no Brasil. Hoje, por exemplo, para fazer humor é só pegar frases baseadas nas coisas que estão acontecendo por aqui, na piração, na burrice, que é engraçadíssimo. Com essa história de ter que fazer greve aos domingos, eu me sinto em 1984. Com meus 80 anos, eu estou presenciando coisas que jamais imaginava ver na minha vida. É um momento velho e novo ao mesmo tempo.

Nos anos 1960, havia uma busca dos movimentos culturais por uma identidade genuinamente brasileira?

Não. Jamais buscamos um pensamento único. Nós queríamos a liberdade de expressão e de criação na arte, e liberdade de viver sem essa coisa de identidade. Por exemplo, eu não tenho uma identidade, não existe identidade cultural brasileira. Há uma cultura de um país que recebeu imigrantes do mundo inteiro e já possuía habitantes genuínos, os índios, que são gente como nós.

Você acredita que exista essa consciência cultural, principalmente em relação aos índios?

Eu me aproximo mais do corpo tupi, ou seja, Tupy or not Tupy. Ou eu tenho o corpo do índio ou eu não tenho. Se não tenho, tudo bem. Eu me deixo aprisionar e penso de acordo com que o sistema estabelece, ganho um papel e vivo inserido na sociedade capitalista.

Aos 80 anos de idade, o que mais o Zé Celso busca?

Eu não sou de resistir, eu sou de reexistir. A conjuntura atual mudou. Então, você tem que passar a ver as coisas de outro ângulo. E num ângulo que a minha idade e vivência de 80 anos me inspira. Tudo que está estocado é provocado.