Arquiteto do Olhar

Postado em 31/07/2019

Em meio século dedicado à fotografia,

Cristiano Mascaro é instigado pela cidade,

seus desenhos e habitantes

Uma escada rolante, um vaso de flores, dois homens jogando bilhar. Cenas e personagens corriqueiros não passam incólumes por Cristiano Mascaro. Fotógrafo paulista que neste ano celebra meio século de carreira, desvela personagens e paisagens urbanas como quem espia pela cortina outro tipo de espetáculo: o cotidiano.

Um olhar que se apropria dos ensinamentos da graduação, mestrado e doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), da experiência no fotojornalismo e, principalmente, de uma necessidade de flanar mundo afora. A tiracolo, sua câmera fotográfica é como um bloco de notas sobre pessoas e arquitetura. Um recorte dessa trajetória foi apresentado, até junho, na exposição Até Onde os Olhos Alcançam, sob curadoria de Rubens Fernandes Junior, no Sesc Santo André. “Não queria que a exposição tivesse um caráter retrospectivo, porque devo continuar e espero fazer outras daqui a cinco e dez anos. Tenho várias bodas para comemorar”, disse em entrevista à Revista E. Com bom humor e simplicidade, Mascaro nos conta episódios que marcaram, e que ainda marcam, esse longevo casamento com a fotografia. “Acho que talvez seja a melhor idade, esse ponto a que cheguei. Ganhamos uma segurança. Hoje, estou realmente me dedicando mais a fotografar com essa liberdade”, comemora.

Qual a imagem mais remota de fotografia que você guarda na memória?

Acho que é de antes de pensar em ser fotógrafo. Me lembro de – acredito que estava estudando para alguma prova na casa de um amigo – uma imagem que sempre vem à minha cabeça. Não é uma coisa aleatória. Ia estudar Biologia, então, o José, esse meu amigo, tinha umas tartaruguinhas num tanque raso e fotografei essas tartaruguinhas. Só que os negativos nem sei onde eles foram parar. É uma lembrança, uma memória, algo junto com outras coisas. Não é algo nítido. Mas me veio à cabeça essa imagem. Deve ser essa aí mesmo.

Como foi seu primeiro contato com a fotografia e com obras de mestres que passaram a ser uma referência para seu trabalho, como o francês Henri Cartier-Bresson e o suíço-americano Robert Frank?

Foi um pouco anterior à faculdade. O meu irmão mais velho estudava Engenharia e construiu um ampliador. Eu me lembro de que o difusor de luz era uma meia lata de queijo Palmyra, sabe aquele queijo redondo? Era, como se diz, não uma geringonça, que parece meio depreciativo, mas uma engenhoca. Daí, comecei a entender de equipamento. Até que entrei na faculdade. Abri um livro do Cartier-Bresson (1908-2004) e me encantei com a primeira imagem que vi. Realmente, era uma coisa muito diferente de tudo aquilo que eu imaginava que a fotografia fazia, que era abordar o cotidiano, não era o espetáculo já montado. Conheci o trabalho do Cartier-Bresson e depois o de Robert Frank, que realmente me encantaram. Depois vieram vários outros. A partir desse encantamento pela fotografia, achei que teria uma tremenda oportunidade de começar a fotografar quando fiz uma viagem típica dos jovens da época, pegando o “Trem da Morte” [um trem da Bolívia que percorre a linha férrea entre as cidades de Puerto Suarez e Santa Cruz de la Sierra]. Eu tinha aquela ilusão – isso foi em 1966 ou 1967 – de que ia encontrar o Che Guevara. Estava com uma câmera Pretriflex, emprestada pelo meu irmão mais velho, mas eu tinha uma lente da Pentax e fiz uma adaptação. E, assim, fiz uma série de fotos nessa época. Por alguma razão, já em preto e branco. Algo que me perseguiu até hoje [duas dessas fotos estavam na exposição no Sesc Pinheiros].

E assim foi. Na faculdade de Arquitetura também houve esse incentivo?

Tive dois professores que realmente me encaminharam [para a fotografia] e que foram muito generosos. Um deles foi o João Xavier e o outro, Benedito de Toledo. O João me emprestou uma Pentax quando fui a Ouro Preto e queria fotografar a Procissão do Enterro do Senhor. Mas choveu tanto que não teve a procissão. Acontecem dessas coisas na vida dos fotógrafos que nos impedem, às vezes, de coisas tão programadas. Daí fui aprendendo durante o curso da faculdade, que me foi muito útil. Jamais pensei em sair da faculdade, pegar o navio e ver o mundo, porque era um período muito difícil.

Isso por causa da situação política?

Estávamos sob uma ditadura militar, com censura, perseguições políticas e passeatas. A vida universitária era uma grande batalha, e isso me influenciava muito: comecei a fotografar as passeatas. Fui detido várias vezes porque estava com uma câmera na mão no meio da rua. Surge aí uma tremenda chance de expor as minhas fotos e participar de um concurso universitário de fotografia. O júri era composto pelo João Xavier, Fernando Lemos – um grande fotógrafo e artista plástico português – e Claudia Andujar, de quem eu já era fã absoluto por acompanhar o trabalho dela na revista Realidade. Eu ganhei, junto com mais um colega, o primeiro lugar. Daí, achei: “Poxa. Ela gostou das minhas fotos. Então, vou atrás dela, quero me apresentar”. Naquela época, não tinha WhatsApp. Descobri o endereço e bati na porta. Ela foi extremamente generosa comigo e me levou para a Veja, uma revista que estava para ser lançada. A primeira foto foi um close do Luiz Gonzaga, na antiga TV Record, onde havia os festivais de música. E assim começou a minha vida de fotógrafo.

O desafio, um pouco pretensioso, é este: descobrir o cotidiano

nas coisas que estão lá para ser vistas e conseguir iluminar

todas elas um pouco mais, senão passariam despercebidas

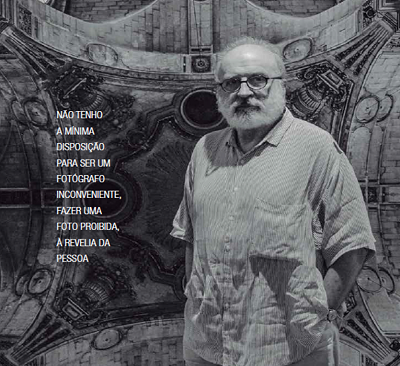

Foto: Leila Fugii

De um lado um recorte sobre a arquitetura e, do outro, retratos de pessoas. Como é transitar entre esses dois cenários?

As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Na Veja, eu tive uma experiência no jornalismo relativamente curta, que durou dois anos e meio, mas fundamental para minha formação. Eu tinha estudado arquitetura, vamos dizer assim, uma escola acadêmica de formação, e de repente o jornalismo me deu uma sacudida, quer dizer, não se tratava de nada artístico. Não tinha isso de: “Hoje não estou inspirado”, “Está chovendo” ou “A luz não está boa”. Não. Eu tinha que sair para a rua e voltar com a melhor foto. Essa mistura de uma formação acadêmica, artística, com a prática do jornalismo perdura até hoje no meu trabalho.

Nessa época, o que seu olhar buscava pela cidade?

O primeiro trabalho que fiz conscientemente de documentação urbana foi no bairro do Brás. Havia conhecido o Pedro Martinelli, um grande fotógrafo, de quem fiquei muito amigo, e propusemos à Secretaria de Cultura fazer um trabalho sobre o bairro. Na época – isso foi em 1975 ou 1976 –, o secretário era ninguém menos que José Mindlin. O Brás é uma região que tem uma importância histórica na cidade por ter sido o primeiro bairro industrial. Os italianos imigrantes que vinham de Santos desciam na Estação Roosevelt e acabaram morando por ali, construindo suas casas. A primeira fábrica em São Paulo foi uma fábrica de macarrão no Brás. E esse bairro estava sendo parcialmente destruído por uma linha do metrô que partia do Parque Dom Pedro e passava pela rua Bresser derrubando o que estava na frente. Nós achamos que esse era um tema interessante.

Como esse projeto contribuiu para direcionar sua carreira como fotógrafo?

Foi aí que aprendi a caminhar pelas ruas. Até hoje sou um fotógrafo de rua, de calçada, que percorre a cidade, vê a arquitetura. Mas já na época não era a arquitetura em si, um projeto de arquitetura, era a arquitetura como cenário, no seu conjunto. E, nesse caminhar, fui encontrando pessoas nas calçadas e muitas vezes no local de trabalho, nas quais dávamos uma xeretada, pela janela, pela porta da garagem, e, incrivelmente, isso já faz quase 50 anos.

Esses registros eram flagras ou havia a permissão das pessoas fotografadas nesse trabalho documental?

Nós conversávamos com as pessoas e, às vezes, levávamos uma bronca do chefe do pedaço, mas, normalmente, elas ficavam envaidecidas com a solicitação: “Posso fazer um retrato seu?”. E assim foi durante muitos anos. Começou com o Brás, misturando estas duas buscas: a figura humana, que são os habitantes daquele lugar, e a cidade, que é feita das pessoas que a habitam.

Como esse olhar foi sendo moldado ao longo do tempo?

O meu trabalho acabou se expandindo até me tornar um fotógrafo independente. Depois de 14 anos na universidade, minha iniciativa era fazer um livro ou somente aplacar a minha curiosidade de ver um pouco o mundo e ver o Brasil. Participei de vários projetos. Só não conheço o Amapá. Hoje, estou me dedicando mais à arquitetura, a alguns ícones da arquitetura. Passei a fazer isso porque – não sei precisar exatamente se há dez anos – as pessoas não gostam mais de ser fotografadas. Não sou contra a tecnologia, evidentemente. Mas essa coisa de tirar foto de todo mundo acaba virando um problema se cai na rede... Tudo isso aliado à violência, a perigos: as pessoas têm medo de certa aproximação. E não tenho a mínima disposição para ser um fotógrafo inconveniente, fazer uma foto proibida, à revelia da pessoa.

Falando em tecnologia, há dois anos, você abriu uma conta no Instagram e algumas fotos da exposição no Sesc Pinheiros foram feitas pelo celular e publicadas nessa rede social. Qual sua opinião sobre esse grande número de pessoas interessadas em fotografar e compartilhar imagens nesta ou em outras plataformas?

A fotografia é mais democrática porque a maioria das pessoas não compra uma tela, um pincel. Não significa que aquele que tem uma câmera seja um fotógrafo no sentido de ser um criador. Agora, com o avanço fenomenal e com a velocidade incrível da tecnologia digital, isso gerou maior alcance da fotografia feita com o celular. Antes tinha que comprar o filme e existia um drama terrível: “Como coloco o filme na máquina?” Se fosse colocado ao contrário, o filme escapava etc. Mas muita gente fotografava com suas câmeras. Agora, com o celular, [a fotografia] virou algo realmente inevitável. Acho que isso também me libertou, e libertou vários fotógrafos. No trabalho que fiz com José Bassit, um grande fotógrafo e amigo meu, sobre a Avenida Paulista, fiquei um pouco preocupado. Primeiro, foi desafiador: eu nunca tinha feito “seriamente” uma foto com celular para uma exposição. Fiquei um pouco preocupado com o resultado daquilo.

A fotografia é mais democrática porque a maioria

das pessoas não compra uma tela, um pincel

Por qual motivo?

Pensei: “O que será que eu vou conseguir fazer com uma câmera que não tem os recursos nem a postura – vamos dizer assim – diante dos outros?” Outro problema era fazer colorido. Eu fotografei colorido, mas trabalho encomendado, não como um trabalho pessoal. E outra preocupação é que, na Paulista, rouba-se muito celular e, no início, eu grudava no meu. Acho que isso me prejudicou um pouco, mas depois relaxei. Descobri uma tremenda vantagem nessa situação: as pessoas não costumam se incomodar em ser fotografadas. Talvez sim se elas perceberem que estão sendo fotografadas, mas, como todos estão com o celular na mão, as pessoas relaxam: “Aquele lá é mais um que está fotografando”. E eu sempre posso fazer a piada – se vier um segurança, eu falo: “Alô, mamãe. Eu já vou jantar, já chego. Calma aí”. Achei uma experiência interessante, mas não é minha intenção continuar com o celular.

Depois de completar meio século de carreira, o que o mantém em movimento?

Acho que talvez seja a melhor idade, esse ponto a que cheguei. Ganhamos uma liberdade muito grande, uma segurança do que estamos fazendo. Para não ficar falando só de técnica, hoje, estou realmente me dedicando mais a fotografar com essa liberdade que tenho de me locomover para lá e para cá. Tenho na minha família três filhos e todos estão, felizmente, independentes – isso pode parecer bobagem, mas sobrou mais tempo para mim, para viajar e fazer os meus projetos sem aquela culpa...

Há algo em especial que ainda sonha em fotografar? Seja alguma construção ícone da arquitetura ou pessoa?

É difícil dizer. Raramente saio pensando: “Vou fotografar aquilo”. Sou movido a surpresas. Chego a uma cidade, ou mesmo em São Paulo, que já conheço bem, e raramente chego aonde imaginei, seja por causa da luz ou de alguns “acidentes”. Coisas casuais que fazem com que mude de roteiro. Tem uma foto minha, por exemplo, que já foi muito publicada, numas escadas rolantes [na galeria do Reggae, centro da capital paulista]. Eu não ia imaginar sair de casa para fotografar aquela escada rolante. E isso só aconteceu porque subi por essas escadas, que estavam todas quebradas, cheguei lá em cima, cansado, fui olhar para baixo e dei com aquilo. Boa parte das minhas fotos é feita dessa maneira. Então, é difícil dizer. Acho que é continuar andando para lá e para cá. Sempre vai ter coisa interessante para descobrir.

Fazemos a mesma pergunta que deu nome à sua exposição no Sesc Pinheiros e que promoveu uma reflexão no público: Até onde os olhos de Cristiano Mascaro alcançam?

Ah, tudo que tiver pela frente. Vou engolindo.

Eu já não sou moço e todo fotógrafo tem problema de coluna de tanto carregar equipamento, mas, realmente, na hora que eu ponho a mochila – antigamente era uma bolsa – não sei... Acho que abre o peitoral, como o peitoral do Anthony Quinn no filme A Estrada da Vida [de Federico Fellini, 1954], em que ele estourava uma corrente. E me sinto leve. O único problema é que percebi recentemente que todas as minhas camisas estavam rasgando por causa da mochila que estava raspando, mas elas não têm culpa. Concluindo, acho que tudo isso que está feito aqui é resultado de uma emoção vivida.

Acho que não tem nada gratuito e, para mim, o desafio um pouco pretensioso é este: descobrir o cotidiano nas coisas que estão lá para ser vistas e conseguir iluminar todas elas um pouco mais, senão passariam despercebidas. O espetáculo pronto não me interessa.

Raramente saio pensando: “Vou fotografar

aquilo”. Sou movido a surpresas